長寿の皆さんへメッセージを送りましょう。

2025年8月3日 01時55分 [システム管理者]長寿の寄稿者の皆さんへのメッセージを書き込むことができる欄を設けています。

上記の要領でログインし、ログイン後に表示される

(既にログイン中であれば、

メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。

珍寿を迎えて

樫村 慶一 さん

樫村 慶一 さん

k-unet会員の皆さん

漸く、本当にようやく、秋になりました。

90過ぎた年寄りが、よく救急車の世話にならずに、火の玉の様なお天道様の下を乗り切ったと思います。そのご褒美に、先日k-unet事務局より、陳寿と言う珍種のお祝いの大きなカードを頂きました。有難うございます。

95歳を過ぎた方はいらっしゃるけど、お祝いをだすのはk-unet創設以来、初めてだと思います。4月1日生まれなので、9月末でピタリ95歳6か月です。いつの間にか九十九坂(つくもさか)の頂上に来てしまいました。あとは一気に下れば紀寿です。そううまくいくかどうかは、私の嫌いな”神様”とやらが知っているようですが、つてがないので聞きたくても聞けません。

近年は会う人から、同じことを聞かれます。長生きの”コツ”とやらですが、そんなものはありません。割合好き勝ってに、くよくよせず、ストレスを溜めづにいれば、九十九坂なんてすぐきます。ただ、私は何十年も前から年一度の頭から前立腺までの、MRI、 CT、 超音波などの検査は真面目にしてきました。病気は先手必勝ですから。大動脈瘤を早期に見つけ、40センチの人口血管に取り換える7時間の手術なんてのもやりました。のんびりとしながら、敵に隙をみせないこととでもいいましょうか。k-unet会員諸氏が後に続くことを祈っております。

具体的なコツをそっとお教えいたしましょう。

● 長命のコツ。

親からもらった遺伝子が70%、あとの30%が自分の努力分野。

● ストレスのない生活。

人間はストレスがなければ150年生きる動物、ストレスを出来るだけためないこと。 夫婦円満は、互いにストレスをため合っている事を知るべし。

● 一人でも楽しめる趣味を持つ。

人と喋る、外へ出る(映画、展覧会、ライブなど)、物を書く、そして、屋内ゲーム(囲碁将棋マージャン、チェスなど)の趣味を持つ。

● 恋愛(のまねでもよい)をする。

年寄り女性(6,70代)と、話し友達になるのがよい。ドーパミンがでて若返る。私は5人位いる。デートもする。

20世紀を20年までと、後の80年に分けて考える。

戦前20年にあって、戦後80年にないもの。それは、国のために命をすてられるという覚悟の、あるなしだ。戦前は、極端な事しなければ、結構のんびり、ゆったり生活できた、子供も外で遊びまわり、キャバレーが増え、喫茶店が増え、カメラが盛んになり、ゴルフが流行り、モボモガが闊歩していた。なによりも、空が最高に平和だった。兵隊は何時でも国のために死ぬ覚悟ができていた。

今の自衛隊が国のために死ねるかが、心配である ??

********************

☞ 2015年の Happy Birthday! への樫村さんの投稿記事をこちらからご覧いただけます。

米寿を迎えて

(寄稿順)

森田 孝志 さん

森田 孝志 さん

日頃心掛けておられる健康法

日々の過ごし方について

・市のスポ-ツセンタ-に通い、週2回 午前中汗を流しています。

通い始めて 650回に。最高者は 7,000回もの方も。

体育館内 観覧者席の階段 昇り降りに精を出しています。高い段差に注意して!

・市内のグラウンドゴルフクラブの練習会に 週2回/午前中参加しています。

・地域の小学校の生徒たちの下校見守りボランチア活動に 当番制/週1回出動。

高齢者組織の維持管理の世話に苦慮しています。

最近うれしかったこと

・特になし

最近 気になること 気が付いたこと

・視力の劣化に伴い60年間 保持していたゴールド自動車運転免許、更新を断念に。

事故を起す前にとの係官の忠告を聞くことにして 8月1日が最終期限。

今後は家内運転の助手席に納まることに。

KDD時代の思い出

・大阪勤務時代 クラブ活動の一環として全日本実業団

・スピ-ドスケ-ト大会等に「国際電電」チームとして参加出場したこと。冬季合宿生活も楽しませて頂いたこと。

・お世話になった先輩諸氏 並びに 同僚達の訃報に接し 寂しさを感じています。

・CS部に在籍15年、しかし最近のパソコン・スマホ時代には追いていけず 悶々。

その他

・Win10(Desktop機)の安全使用期限切れを考慮し 後数年 PCライフを楽しむべくと Win11 Noteパソコンを購入するも移行作業が大変。幸い「au安全サポ-ト」班の支援にて無事完了したことに安堵。

・今年2月コロナに感染

まさかインフルエンザ程度かと思いも 医院にて宣告され、高い治療薬買わされ、10日間の外出禁止令と静養のみで自然快癒。

動ける内が華と健康に感謝 ‼

********************

☞ 2013年の Happy Birthday! への森田さんの投稿記事をこちらからご覧いただけます。

久保 勝一 さん

久保 勝一 さん

脳を鍛えるには運動が最適!

KDDには、丁度37年間在籍し、定年退職しました。在職中は、幅広く多数の業種に携わってきました。職務中の通信回線の不具合や顧客対応、海底ケーブルの切断事故・海底ケーブル保護活動等にも対応してまいりました。そして勤務地や担当職場の転勤辞令や出向命令など38回、これに伴う居住地の移動・自宅の転居なども13回に上る落ち着くことが出来ない日常でした。

k-unet.orgの “Happy Birthday 喜寿のメッセージ”コーナー(2014年1月)”には、「老楽 (オイラク) の昨今」と題して寄稿しました。思い起こせば、幾つかの苦労・経験談があります。別途、コメントする機会があれば報告さしていただきます。

定年退職時に、鍛冶 弘 KDD同友会 会長から入会のお誘いがあり、即入会しました。そして、石川恭久氏を代表とする “k-unet” が設立され、私は、研修担当の初代運営委員として参加してまいりました。

ご存じない方もいらっしゃると思いますが、“k-unet” の命名者は、遠藤栄造氏です。

この度の米寿での寄稿文は、視点を変えて “定年後の生き方” について的を絞って作成しました。

人生の大きな節目は、満60歳での定年を迎えたことでした。現役中は、仕事中心の毎日であったため、自身の健康管理は、二の次でした、そのため定年退職時には、やや肥満型・高血圧気味で、生活習慣病を危惧する身体になっていました。これからの人生をどのように歩んでゆくのか生活計画を立て直す必要性を痛感しました。

リタイア直前には、KDDが出資しているインターネット プロバイダー(特別第2種電気通信事業者)へ常勤監査役・顧問としての出向を命じられました。丁度、アナログ時代が終焉しデジタル化時代に移り変わろうとしている時で、幸いにもタイミング良く世の中に現れた“インターネット通信”とは何なのかを体験することができ、心が躍りました。引き続き“インターネット通信“の具体的な内容をより深く勉強するために、慶応大学 村井 純 教授(日本の”インターネットの父“と呼ばれています)の通信大学講座を受講し、終了証をいただきました。そしてこの情報通信方式を的確に活用する上のセキュリティー対策に関して、総務省主催の“公衆無線LANセキュリティー対策” 通信大学講座も受講・終了しました。

そして、パソコン・インターネット通信が普及され始めたころから、このデジタル機器・通信方式など広めるため、石垣英明氏らと特定非営利活動法人(NPO)の “ぷらっと三茶” 理事として、パソコン・インターネット・ワード・エクセル・パワーポンイトなどの操作等を教える活動をボランチヤ ―として参加してきました。その研修会は、生徒約15名を勉強したいテーム毎に小グループ化し、フェイス to フィエス対応方法で、質問・要望を解決してきました。参加者の皆さんからは、喜ばれた研修会でした。開催した場所は、都世田谷区三軒茶屋キャロットタワーを中心に3ヶ所持ち回りで、月1回のペースで開催してきました。

今までの生活パターンでは、ダメだ、これまでのスタイルを一新して、「夫婦二人での新しい生活設計を見出そう」と話し会いました。子供たちも順調に成長し、社会人として自立した、長年住んできた戸建て家屋も定期的なメンテナンスやリフォームなど経年劣化に伴う補修などを施してきたことや、庭仕事・通学路の雪かきなど周辺環境の整備も重荷になってきていました。

これからの二人の老老時代を楽しく過ごすためには、「 “自然あり、人の輪あり” の地方へ移住という方法もありますが、“断捨離や生活用品の整理整頓“・”健康生活の再確認“ を目的として、より都合の良い生活地域として、都心の “マンション暮らし” に変わろう」という結論に達しました。

そうしているうちに、息子が海外生活を始めることになりました。幸い希望する条件に見合った新築マンションを見つけました、早速下見した上で移転することにしました。68歳の時でした。以降現在も引き続き満足した毎日を当地で過ごしています。

そして、落ち着いて参りますと、時間的には、余裕もできました、“世界について、もっと広く知ろう“、それは夫婦での海外旅行だということになりました。それは、夫婦での海外旅行でした。手始めは、息子たちとアメリカ/西海岸のシアトル(Seattle)市を起点に、ベルビュー(Belleview)市~カナダとの国境通過~カナダ/バンクーバー(Vancouver)市~ジャスパー(Jasper )国立公園~レイクルイズ(Lake Louise)~カルガリ(Calgary)~バンフ(Banff)国立公園~コロンビア大氷原(Colombia Icefield)~ジャスパー迄のカナディアン ロッキー山脈(Canadian Rockies)方面の往復ドライブ旅行(9日間)でした。この観光旅行は、幸いにも当地域に初雪が降った初日でした。冠雪したロッキー山脈の山々・コロンビア大氷原の偉大な氷河など日本で目にするとことはできない大自然を満喫でき、家族一同楽しく満足できました。その後。コロナ ウイルス感染 (COVID-19) 問題が発生するまでは、1~2年間隔で各国に行ってきました。観光旅行は、21回にも達しました。KDDやNASDA在職時の海外への業務出張は、計30回ありましたので、合計51回の海外諸国・各地へ足跡を残したことになりました。これに加えて、国内の各道府県への観光とハイキング旅行なども、離島を含む多くの地に足跡を踏み入れてきました。

2019年末頃に世界を恐怖に陥れたコロナ ウイルス感染 (COVID-19) 問題で、私の生活リズムは、大きく変わらざるを得ませんでした。週4回通っていたスポーツジムの臨時休館・外出の自粛・常にマスクの着用・体温の測定など数々の制約を受け、また、自宅でゴロゴロせざる日が多くなりました。それから2年程たったある朝、急に耳の聞こえがおかしくなりました。耳鼻科で検査してもらった結果、ウイルス感染や血流障害などに起因していると診断され、医師から補聴器の装着を進められました。体に異変を感じた初めての経験でした。COVID-19問題も一段落したと報じられた2年ほど前から、運動不足・日常の生活リズムの改善と “老々介護・規則正しい生活・早寝早起き” を励行する下記のような生活プランを作成し、実行してまいりました。このプランは、滞ることなく継続しています。

今回の寄稿文は、二つのテーマについて書き進めてまいりました。最初のテーマは、“医療・介護・看護に関する ” こと です。今まで疎かにしていたわが身の健康に関して知識を増やそうと勉強を始めました。

”医療・介護・看護” 関連の用語は、ドイツ語・オランダ語・英語から派生した日本語の呼び方など、日頃 聞き慣れなかった難しい用語ばかりです。お医者さんの診察で、話される内容が理解できないことも間々ありました。ある医師の診察の際、「診察内容や検査データの管理、処方された薬剤などについて、自分の健康のことは、自分で理解し、管理しなさい」 と忠告を受けました。もっとな助言でした。以来、私は、お医者さんからの診察や健診結果等のデータの見方や処方される薬名の説明を聞く場合は、事前にお断りして、ボイスレコーダーに録音することにしました。スマホが利用できるようになってからは、この端末に知り替えました。これで聞き間違いや聞き落としもなくなりました。医師も前向きに協力していただきました。ゆっくりと分かり易い言い方で説明していただけるようになりました。詳細な情報は、ネット上の専門家や医師のコメントなどを調べるなどして正しく理解するように努力して参りました。

このようにして、自分自身の健康管理や運動、医療・介護など勉強してきたことを及ばぬ知識ながら、披露し、皆さんの参考になればと採り纏めたものです。難しい医療関連用語の理解を正しく深める意味で、ネット上で有効な情報を検索し、それぞれの言葉に “下線付きリンク“ を設定し、より詳細な情報を得るようにしました。

先ず最初に、元気に活動し、健康寿命を長くする”ためには、

(1) “認知症(Demenz,独;ディメンシャ;dementia)の予防” を取り上げました。

認知症は、加齢によって衰える認知機能のことで、人間誰もが経験します。我が国は、“高齢化率(Population ageing )” は、男女ともに80歳以上と高齢大国への道を歩んでいます。これは言い換えますと、“認知症大国”を意味しています。

認知症 になる前の、正常とも認知症ともつかない状態を「軽度認知障害(Mild Cognitive Impair-ment ;MCI)」と呼ばれています。MCIは、認知症に移行する可能性もあれば、健常な状態に戻る可能性もあります。早期発見と適切な対応が重要です。MCIの人が、必ず認知症になってしまうわけではないそうです。MCIは、有酸素運動や認知トレーニングを行うことにより改善が期待できますので、認知症を予防したい方は、MCIの時から適切な治療と対策をとり、できる限りの認知症予防をしていくことが勧められています。

*言動に見られる認知症;

(a) 体験したこと自体を忘れている

(b) ヒントを与えても思い出せない

(c ) 忘れたことを自覚できない

(d) 物忘れの症状が少しずつ進行している

(e) 失くしたものを誰かに盗れたと思っている

(f) よく使う物・よく合う人の名前が出てこない 等

*予防方法としては、

(g) 積極的に人と会話をする

(h) ウォーキングをする

(i) スポーツをする

(j) 計算問題などで脳トレーニングをする

(k) 外出をする

(l) 魚をよく食べる 等があります。

また、認知症のほかに脳卒中 (Stroke, Cerebral apoplexy)・フレイル (Frail; 加齢に伴い心身の活力が低下し、健康な状態から要介護状態へと移行する過程のこと)にならないように!

(2) 次いで元気に活動し、“健康寿命を長くする” ためには、健康度や老化度の指標である“活力年齢(Vitality Age ,体の年齢;Physical Age)” を若返らせる生活を目指すことが先決と考えました。

(a) 飲食物に関しては、ケトジェニック ダイエット (Ketogenic Diet) で “減量(weight loss)” を目指しました。特に、減量を目的とするアプローチが、高血圧 (Bluthochdruck;独、high bloodpres-sure)を予防できると信じました。

・体重・体脂肪 (Körperfett;独、body fat)を増やさないこと

・動物性脂肪(Animal fat)を控える適度な運動を習慣的に継続する

・野菜は、タップリ、海藻類(seaweed)は、毎日摂る

・塩分の多い食品・料理は、控える - 接収量は、10 g/日以下を目標に!

・中性脂肪(neutral fat)に変わりやすい食品や悪玉コレストロール(bad cholesterol; LDL)の多い食品は控える

・アルコールの取りすぎは逆効果、お水は、タップリ - “お酒は百薬の長”でも飲み過ぎは逆効果

・禁煙も大切

(b) 運動に関しては、手足や全身の筋肉を使って脳を刺激する

・ストレッチや有酸素運動(aerobic exercise)を行う ー “ロコモーションチェック” と “ロコモーショントレーニング”

・日光浴の下で、大股早足で歩く、又はスロージョキング(SLOW JOGGING)でも良いそうです

・階段の上り下りは、エレベーターでなく、足を使うこと

(c) 高齢者に多く見られる“転倒事故(Fall accident)”は、多くの場合 筋力の低下(サルコペニア, sarco penia :筋肉減弱症)や運動不足が原因とも言われています。骨が弱くなり、骨折しやすくなる “骨粗鬆症(osteoporosis)” は、身体に痛みが発生しないため、自覚症状が乏しく、弱くなった骨に、上下から力が加わり押しつぶされた(圧迫骨折: compression fracture)ようになり “背中が丸くなる” や “身長が縮む” ・ “軽く転んでしまった” ・ “尻もち; Ass stickyをついてしまった” ・ ”重いものを持ち上げた“ といった症状が徐々に起こってくるため気づいた時にはかなり進行している場合があります。運動機能の障害のために移動機能の低下をきたした状態を、ロコモティブ シンドローム ; locomotive syndrome ;ロコモ, 運動器症候群)と言います。その予防法の一つは、”カルシウムの不足“ です。二つ目は、重力のかかる ”ウォーキング“、そして紫外線を浴びることによるカルシウム(ビタミン D(適量 9.0㎍/日)の吸収を助ける”日光浴“などです。夏場は、木陰で30分程度で十分だそうです。

(d) 心臓(Herz,独; heart)は、筋肉(Muskel,独; muscle)の塊で脳 (Gehirn,独;brain)は、 神経の塊(カタマリ)ということです。

人間の体の中には、約5,000ccの血液(Blut ,独;blood)が流れています。その血液は、心臓という強力なポンプのおかげで全身を駆け巡っていますが、実にその20%は、脳へと注ぎ込まれています。脳は、心臓から送られてきたブドウ糖(Glucose,独; glucose)をエネルギー源として神経(Nerven,独;nerves)に電気エネルギーを発生させています。つまり、心臓から送られてくる血液が僅かでも滞ってしまえば、たちどころにその機能を停止してしまうのです。

私は、このような “活力年齢 (体の年齢) ” を若返らせる生活を目指すよう「1日の生活タイムスケジュール」を作成し、手抜きすることなく几帳面に実行してきています。

(1) 起床時間 平日 05:50分 - カーテン・ブラインドを開け、太陽光を引き込み、目をつぶって大きく深呼吸

(2) 仏壇の先祖・両親の位牌に向かっての焼香・お参り

(3) コップ1杯の水分補給、軽く歯を磨き、ブクブク嗽をします。

(4) 青竹踏み - 素足300回 + スクワット 30回

(5) 体重・BMI(Body Mass Index; 体格指数)・血圧などの測定、データは、スマホ に記録・保存。

パソコン・スマホを立ち上げ、受信した E-メールやLINEアプリでの受信情報の確認 。そして階段を下り上りして朝刊・郵便の受け取り

(6) テレビ体操 06:25分~06:40分 (平日、自宅にて)

(7) ストレッチ運動 (10種類) 06:40~約15分間 + 腕立て伏せ 500回 + 腹筋 100回(平日)

(8) 朝食作り ・朝食 07:20~08:10分。朝食は、栄養士の指導を基にして、自分に適したメニューで自炊、メイン食は、フライパンにキャベツ・ニンジン・ピーマン・ゴーヤ・もやし・ブロッコリー・玉葱・ブナシメジなど7種類の野菜を選んで水煮し、炒めた後に生卵1個を混ぜ込み、そして純リンゴ酒を振りかける + 8枚切りトースト 1.5枚にオリーブオイル・シナモンを数回振りかける 。デザートは、カップ1杯の低脂肪ヨーグルトに5-6粒のアーモンドをトッピング、ブラック コーヒーにシナモンを一振り + キウイ、またはトマト・バナナ・ミカン・イチゴ・リンゴ・ブドウ・柿・モモ・アボガド(ワニ梨)などから2品の果物とベビーチーズ1個。ボリュウムたっぷりな朝食です。脱水症の防止にも繋がるため意図的に朝食は、多く食べています。60才以降は、たんぱく質の吸収率が落ちています。たんぱく質を確保するため、肉・魚→野菜→炭水化物の順で食べています。つまり、そして食後の食器洗い。

(9) 朝のウォーキング 08:30~09:20分 晴雨に関わらずブラック コーヒー600 mlが入ったのペットボトルを携行して、日光を浴びながら大股早歩きで約4,000歩 (30分)相当、但しボウリングなど午前に出かける場合は、省略

(10) 午前中に集中して大部分のやるべきことを終わらせます。

(11) 外出 (買い物・クリニック通い・ボーリング競技 AM時1回/週・ジム通い PM時1回/週)

(12) 午睡 30分程度 (自宅にいる場合)

(13) 夕刻の散歩 05:30~16:20分 晴雨に関わらず約4,000歩相当、但し外出中の場合は、省略

散歩中は、ガムをよく噛むことで満腹中枢が刺激され、満腹感を得やすくなります。

(14) 夕食

(15) 入浴 40℃

(16) 就寝前のスクワット 20回

(17) 就寝前には、コップ1杯の真水に純リンゴ酒1スプーンを混ぜて飲む

(18) 就寝 21:00時頃 (早寝早起き型)

また、家事としては、毎日の朝・夕食後の食器洗い・浴室の清掃、週末の掃除機操作などを行っています。

その他、気遣っていること;

・朝食を食べている人ほど、肥満や糖尿病のリスクが減ることも明らかになっています。

・最も深い睡眠は、入眠直後に現れやすくその後段々と短くなり、朝に向かうにつれて浅い睡眠の割合が多くなっていくため、ブレインスリープ(Brain Sleep)では、眠り始めの90分を『黄金の90分』と呼んでいます。

このように毎日手抜きすることなく実行しています。すでに6年ばかり経ちました。

このような努力の結果、体重は、標準範囲内に治まり、血圧値も薬に頼る必要がなくなりました。良き生活設計だったと自負しています。また、幸いにも生来、肩こり・腰痛で悩んだことは一度もなく元気に過ごせています。

また、コロナ ワクチン接種も所定の全7回接種しました。年1回の長寿健診・インフルエンザ予防接種と四半期ごとの血液検査も欠かさず受けています。 さらに、2年前には、自費で “肺炎球菌ワクチン” の接種もしました。

自分自身に関する情報の管理に関しましても着実に作業を進め、“自分史” や “尊厳死宣言書” ・ “遺言書” もパソコンで作成し終えました。現在は、“デジタル終活” に関する事柄の整備作業を始めました。

話題を変えて、第二のテーマ “スポーツ ボウリングの運動効果” に関して、説明をしてゆきます。

全身の筋肉を使うボウリングを行うことで、糖尿病(Diabetes,独; diabetes)や脂質異常症(dyslipi-demia)の予防に有効です。ボウリング運動中には、血圧が適度に上昇しますが、ボウリング後や翌日に血圧値が下がり、高血圧症や動脈硬化(arteriosclerosis)の予防も大いに期待でき、認知症の危険因子である糖尿病(Diabetes,独; diabetes)、高血圧(Bluthochdruck,独; high blood pressure)、睡眠障害(sleep disorders;不眠症)などを回避できる効果について、勉強してきました。その概要を皆さんのご参考になればと考え、紹介します。

ボウリングという運動は、メタボ (メタボリックシンドローム, metabolic syndrome)対策としての有酸素運動と虚弱化対策としての全身運動の組合せであり、メタボ症候群の改善とともに、認知症、がん(cancer)、糖尿病、骨粗鬆症(osteoporosis)など老人性疾患の予防に有効です。

最近、フレイル(frailty ; 虚弱化)対策の重要性が叫ばれています。このフレイルとは、“身体的フレイル(Physical frailty)”、うつ病(depression)や認知症などの “精神的フレイル(Mental frailty)”、閉じこもりや孤立などの “社会的フレイル(Social frailty)” に分類されていますが、どのフレイルに対してもボウリングや各種運動・スポーツが有効です。一人で黙々と運動に励むよりも、会話や多種多様の情報交換を重ねながら、水分を補給し、適度に休息をとり、トイレの心配がなく、さまざまな社会交流を促進させる上で、スポーツ ボウリングは、特にお勧めのスポーツです。ボウリングを楽しむことで、適度に疲れ、交感神経(sympathisches Nervensystem,独; sympathetic nervous system) 活動(高体温)から副交感神経(parasympathisches Nervensystem,独; parasympathetic nervous system)活動(低体温)への移行が円滑に進みます。

ボウリングの健康効果は、思った以上に高いと言われています。生涯スポーツの一つとして、有酸素運動(aerobic exercise)と筋力増進(Verbesserung der Muskelkraft,独; Muscle strength improvement)の効果があることが見直されています。特にシニア層にとっては、認知症予防にも大きく役立っているデータが発表されています。ボウリングは、“簡単なルール”・“一年中空調設備が整っていて、天候に左右されない環境” ・ “転倒や衝突などによるケガが少ない” ・ “心身ともにリフレッシュ効果が大きい” ・ “手足を動かし、ボールを目で追うのは、脳に良い刺激を与える” ・ “ダイエットに成功した!” ・ “いつでも誰とでも楽しめる” など高齢者も参加しやすいスポーツです。勿論、初心者でも抵抗なく始めやすいスポーツです。

筋力の維持・向上や免疫力アップなどの効果も期待できますから、続けてやっていると“体力がついた!という人も少なくないです。まさに、私もその一人です。

ボウリングの具体的な健康効果を取りまとめますと、次のように説明できます;

(a) “ 認知症予防への期待” です ー 主な理由は、健康ボウリング教室やリーグ戦への参加に伴い、開催される曜日と日時の記憶、仲間の名前の記憶やルール・マナーの学習、ハンディやスコアの計算、プロやインストラクターとの交流など認知症予防の多要素が含まれ、さまざまな健康講話を聴講できるからです。

(b) “新陳代謝(metabolism)が他スポーツよりズバ抜けている” ー 1-ゲームのエネルギー消費量は、40 kcal、排出脂肪量(Amount of fat discharged)は、約10 gと他のスポーツと比べて高い数値ではありませんが、エネルギー代謝 (energy metabolism) は、平均4.0で、ボウリングの運動量は、かなり高いです。その他に、精神面や肉体面にも極度な疲労は、見られず、健康的なスポーツなので子供からお年寄りにも適しています。

(c) “理想的な有酸素運動 (aerobic exercise) ” です ー ボウリングは、糖質 (Carbohydrate) と脂肪 (fat) が半分ずつ消費される理想的な有酸素運動です。酸素を大量に取り入れる全身運動なので心臓や肺の機能を高め、組織・細胞に酸素 (oxygen) を送り込むことで健康を増進させます。美容にも最適でダイエットにもかなりの効果が期待されています。

(d) “リズム感やバランス感覚を保てます” ー 足腰の筋肉 (muscle) に適当な負担をかけて、ジワジワと筋肉の運動効果が現れます。また、リズム感やバランス感覚も保つこともできます。

(e) “運動量は、軽いジョギングと同程度” ー 運動量を他のスポーツと比べてみますと、ボウリングを3ゲーム (通常行われるゲーム数) 投げた時の運動量は、マラソン 7分30秒(約3 km)、サイクリング 20分(約8 km)、ラジオ体操 50分、散歩 70分(約4〜5 km)と同等です。

ボウリングを習慣的にしている人は、同性同年齢の者に比べ、握力(筋力; Muscle strength)や伏臥上体反らし(柔軟性;flexibility)、最高酸素摂取量(全身持久性体力; whole body endurance physical fitness)が優れています。この他にも、“外出のきっかけ作りにもなる”のでシニアにおすすめの健康スポーツです。

注意点;プレイする前には、「高齢者は体が硬くなっており、ケガが心配なのでストレッチなどの準備運動をしっかりしましょう」。特に、脹脛(ふくらはぎ; calf)のストレッチは、必ず実行して下さい。

私たち夫婦は、個人リーグ戦を始めて、3年目を迎えようとしています。男女12名の仲間たちとコミュニケーションをとりながら、和気あいあいと楽しくプレイしています。このプレアーたちの中では、私は、最年長者で、日本ボウリング場協会(JBPA)の “長寿ボウラー” 番付では、“大関” の位に位置しています。

最近のリーグ戦 (10回30ゲーム) は、6月末に終わりました。ハンディキャップ抜きでの私のスコアでは、ハイ ゲーム (H/G) 190点、アベレージ (Ave.) 156点でした。やや夏バテ気味で安定したコントロールを維持できず、低迷状態の成績でした。

k-unet会員の皆さん方も現役時代にボウリング ゲームを楽しまれた方が大勢いると思います。若かりし過去を思い出して、健康のために再挑戦してみては、いかがでしょうか!

ボウリングは、健康維持、仲間づくり、認知機能の向上など、多くのメリットがあり、かつ無理をしないでプレイできます。楽しみながら健康を維持できる趣味として、ぜひ生活に取り入れてみてください。

今回、皆さんに報告できたこの寄稿文は、デジタル技術のお陰です。何かと将来有効に利用できると考え、今まで大事に保存してきた日記、諸々の出来事を記録してきたメモ等を大切に記録として残し、紙コピーやCD・DVDなどのメディアに保管してきました。それらの情報をパソコンに入力し纏め上げるなどの操作をして編集を施して作り上げました。生後、87年ばかりの長きにわたりアナログ時代を過ごしてきた人間が、時近く定年時ごろに導入されてきたデジタル化への変革で飛躍的に情報などの管理が便利になり、“数(カズ)の情報管理” 手法を最大限に活用しました。また、これにより大切に保管してきた個人・家族情報や諸々の記録をした方法で困っていましたが、コピーした紙やノートなどを廃棄でき、断捨離にも大きく役立ちました。

最後になりますが、「年を取ったから自分は、もう活躍できない」、「若い人に道を譲らなければならない」などと思い込まないようにしています。むしろ、何歳になっても好奇心旺盛で、どんなことも楽しめるモチベーション(motivation)を持つことが、年を重ねてからも発揮できる脳の力を、存分に発揮して、これまでは、体験できなかったような新たな一歩を踏み出して行きたいと思っています。

k-unetという場を利用して、これまで多くの学びや会員の皆様との出会いもございました。

微力ながら今後もますますk-unetが発展していくこと、皆様の人生を豊かにする一助となれば幸いと心から願っています。

********************

☞ 2014年の Happy Birthday! への久保さんの投稿記事をこちらからご覧いただけます。

吉田 保夫 さん

吉田 保夫 さん

|

| 写真1 日本百名山完登 (写真をクリックすると大きく表示) |

|

| 写真2 四国八十八ケ所歩き (写真をクリックすると大きく表示) |

|

|

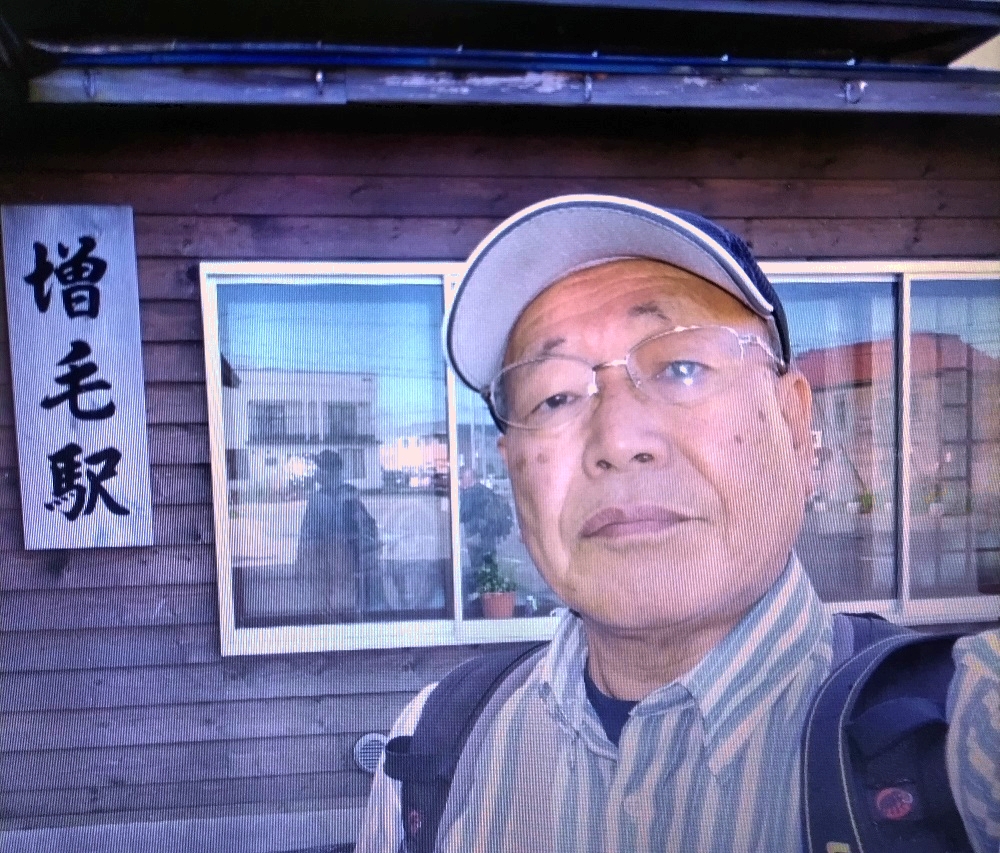

写真3 鉄道の旅 |

|

| 写真4 作陶の成果 (写真をクリックすると大きく表示) |

米寿 おめでとうございます。と言われても特段の嬉しさはありません。

55歳から始めた登山、深田久弥の日本百名山に影響を受け、67歳までの12年間で日本百名山を完登しました。(写真1)

特に、いくつか一緒に登った、細井敏夫さん、梅田赫さん、落合さん、横尾一郎さん、平出精一さん達をいつも思い出します。

また槍ヶ岳の小屋で出会った蕗田さん、お元気でしょうか。

登山を通じて歩く楽しさを覚え、70歳、72歳、76歳の時、歩き遍路となって四国八十八ヶ所、1,200キロの遍路道を歩きました。(写真3)

鉄道の旅が大好きで、春休み、夏休み、冬休みには青春18きっぷを買って出かけました。

下車駅では駅名表示板と一緒に写真を撮ったり、市中へ出かけマンホールの蓋の写真を撮っています。

15年前頃から重要伝統的建造物群保存地区を巡っています。古い町並みや古い建物を観て楽しんでいます。

70歳の頃、市の市民大学校陶芸科へ入学し、陶芸の基礎を1年間学び、卒業とともに老人福祉センターにある陶芸クラブに入部し、月3回の作陶を楽しんでいます。(写真4)

また、公民館の「蕎麦打ちの会」にも入部し、月1回蕎麦を打ち妻や孫たちに美味しいと喜ばれています。

他に「江戸·下町巡り」という会で、江戸の名所、旧跡等を歩き回っています。

近頃は年齢と持病を考え、長期の旅行を自粛するようになりましたが、年齢を意識せず、出来る限り自然体で人生を過ごしたいと思っています。

KDD在勤中お世話になった先輩達も、大分部の方が鬼籍に入られ、寂しい限りです。

退職後、企業年金を頂き、安定した生活が続けられるのも、KDDIあってのことで、心より感謝しています。

これからも身体の動く限り、人生を楽しみたいと思います。

********************

☞ 2013年の Happy Birthday! への吉田さんの投稿記事をこちらからご覧いただけます。

喜寿を迎えて

(寄稿順)

釜澤 悟さん

釜澤 悟さん

|

| 帰省した際の東北新幹線 八戸駅で (はちのへ三社祭山車) (写真をクリックすると大きく表示) |

目下 アンダーハンドレッドに挑戦中!

海底ケーブル畑の勤務が長かった釜澤です。

同軸ケーブルの最盛期から光ファイバーケーブル建設のための子会社KDD-SCSが欧米同業企業と覇を競った時期にあたります。

数え年の喜寿ですか?

ここ10年はカレンダーめくり感覚の早かったことを改めて感じるきょうこの頃です。ことし6月に実弟が逝き、遡れば毎年季節ごとに親戚や知り合いが亡くなって、行事参加を控えたりで月日が流れました。

いわゆる新型コロナウィルスをはじめとする感染症も流行り外出を控えるなどで都心に向かう回数も減りましたが、自治会役員をしばらくやった縁で自治会畑の手伝い(朝の半日稼働がほぼ毎日)が続いて今日に至っております。

旧公団の5階建て分譲マンションの3階に居を構えていますが、ここでは若い時にしか登り降り楽でない4階、5階にも高齢住人がたくさんおります。”お疲れ悲鳴”をあげたり”休憩ため息”をつきながら階段踊り場で休憩する階段住人を見かけるようになりました。エレベーターのない5階建物の上層階はやはり老人世帯には向かないし、子どもたちが就職、結婚で離れて老人世帯やひとり世帯になるとますます不便さだけを強く感じるとのボヤキを繰り返し聴くようにもなりました。

私としてはなんとしても体力と気力を維持したいもんだと畑手伝いをしながら時折りのゴルフコンペに参加させてもらっています。現役時代に職場の先輩方が“アンダーハンドレド会?”とかのゴルフコンペに参加してはスコアをなげいていたのを覚えていますが、今まさにその意味が分かるほどのハンディを貰いながらブービー賞狙いを楽しんでおります。

そして、本k-unetをはじめとする旧職場つながりでは、旧KDD-SCS時代の仲間の集まりが沿線会として続いており、花見などほぼ季節ごとの顔合わせで元気をいただいております。

また、小学校時代の同級生7人が関東域内で健在でおり、やはり季節ごとに顔を合わせる機会をつくっています。私たちにとり、この集まりは声がかかれば何が何でもかけつける優先順位の高い位置づけになっています。

ひと学年がひと組55人で7組もあった小学校でしたが、担任が強く希望して私ら“5組”だけは6年間を通じて生徒入替えなしの持ち上がり学級で終わりました。もちろん、元担任は他界していますが、“五組”が集まれば名簿読みで始まり恩師の好きだった「北上夜曲」を歌っての解散です。

もう喜寿、未だ喜寿…これまでうれしいこと、悲しいことは沢山ありましたが、周囲の皆さんに励まされる環境にあったことだけは確かで、ありがたいことだと改めて感じた次第です。

気象変化の激しい年となっております、会員皆さまの明日の穏やかな生活を祈念します。

平井 富子さん

平井 富子さん |

|

平井富子さんの近影

|

|

| 世界の声の交差点で |

国際電話オペレーターとして入社しましたが、いろんな業務を担当させて頂き感謝しています。

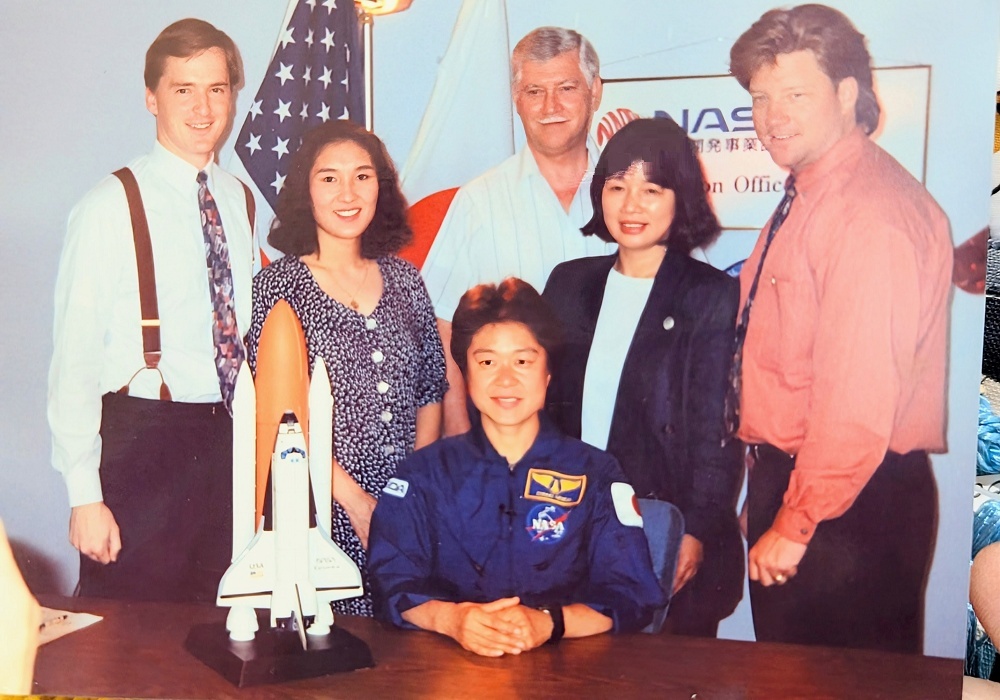

電話局では、「世界の声の交差点で」という国際電話史の本を編集、自分たちの言葉で執筆し、大変でしたが、とても良い思い出です。また、インターネットが開始された頃、技術系の職場に異動。テレビ会議やイベント業務を担当。印象的なのは、向井宇宙飛行士のイベントでヒューストンに出張、NASAも見学させて頂きました。興味深かったです。

50歳で退職後、人生は一度と思い、ファション業界に、、原宿で、アクセサリー等ファション雑貨のお店「アンシャンテ」をオープン、今年で21年になります。近年は、外国人のお客様が多く、毎日、英語で会話。KDDで学んだ英会話が生きており、感謝しています。年令は忘れて、これからも、楽しく元気でお店をやっていく予定です。原宿に来た時は、是非、顔を見せて下さい。楽しみにしています。

|

| 向井宇宙飛行士のイベントでヒューストンに出張 (写真をクリックすると大きく表示) |

|

******************** ☞ 2014年の Happy Birthday! への平井さんの投稿記事をこちらからご覧いただけます。 |

梅宮 啓子さん

梅宮 啓子さん |

KDDIを定年退職してから、アッという間に喜寿を迎える年齢になってしまいました。月日の経つのは早いものです。

10年位前から地域猫達の面倒を見ることになりました。野良猫が我が家の庭に子猫を連れてきて、ご飯をあげたのがきっかけです。子猫が成長して子猫を生むという状態になり保健所に相談しながら、地域猫として世話を続けております。ご近所様にご迷惑をおかけしないようできるだけ気を配るようにはしています。

最近問題になっているのが一人暮らしの高齢者のペットの飼育放棄です。高齢になれば病気にかかることも多くなり、一人で暮らすのが困難になり施設に入ることもあるでしょう。そうなるとペットの行き場がなくなってしまいます。私も他人事ではなく、今いる子達をなんとしてでも見届けなければという思いでいっぱいです。そういう気持ちがあるから健康に気を付けるようになるのでしょう。猫達が私の元気の源かもしれません。猫達に感謝です。

膳所 博美さん

膳所 博美さん |

喜寿のお祝いメッセージを頂きましてありがとうございます。

k-unetのおかげで、1949年生まれの人は全員、今年(2025年)は数え年で77歳(喜寿)であることを知りました。これまで、数え年については、あまり関心がありませんでしたが、よくよく考えてみると、数え年というのはなかなか便利なシステムで、先人の知恵には感服せざるを得ません。なにしろ、誕生日が満76歳に到達していようがいまいが、その年のどの時点においても、等しく数え年77歳(喜寿)として扱われるのですから。

自己紹介が遅れましたが、私は 膳所 博美(旧姓 鈴木)と申しまして、KDD入社は昭和43年(1968年)で、初任地は小室受信所(in埼玉県伊奈町)。当時は国際通信の伝送媒体は衛星、海底ケーブル、短波無線の三位一体であると語られていた時代でした。小室での10年間で最も印象的だったのは、遠洋船舶電話で、地球のほぼ裏側にあたる大西洋を航行中の船舶の通話を取り扱うことでした。電波の伝わり方の性質上、使用周波数帯も限られる上、時間帯も早朝や夕刻にならざるを得ないものですから、個々の無線オペレーターの腕の見せどころでもありました。その後、大手町国際通信施設局、二宮海底線中継所、海底線部などを渡り歩きましたが、最後の任地は南志摩海底線中継センター(in三重県志摩市)。こちらで5年間奉職し、60歳停年を迎えました。

南志摩での5年間は単身赴任でしたが、停年後も引き続き単身で志摩に住み続け、つい最近まで約17年間、伊勢志摩国立公園のド真ん中という絶好のロケーションをエンジョイして来ました。志摩半島に位置し、太平洋と伊勢湾の影響で夏は冷涼、冬は比較的温暖な気候なものですから、避暑地、避寒地でもあります。実際、海辺のエリアには各企業の保養所や、個人の別荘が立ち並んでいます。私が志摩に最も魅了されるのは、その植物相の豊かな自然です。特に、これまで出会ったことのなかった海浜植物の数々は大いなる魅力です。ハマヒルガオ、ハマユウ、サカキカズラ、シタキソウ、キケマン、等々。

単身生活が長くなったものですから、主婦ならぬ主夫として台所に立つこととなり、食生活も独自のスタイルを追求して来ました。食事の栄養成分のうち、エネルギー、タンパク質、塩分の3要素について数値管理を徹底することで小型軽量なる体型を維持しています。具体的には1日計3食のトータルで、摂取エネルギー量は1440[kcal]、タンパク質は50[g]以上、塩分は6.0[g]以下に抑えるといった具合です。摂取エネルギー量の1440[kcal]というのは80[kcal]を1点として、1日計18点を確保することから来ています。1食当たり平均6点となり、エネルギーの数値だと何百というオーダーになるところ、取り扱う数値が1ケタで済むという簡便さです。

80[kcal]を1点とする考え方は1988年にKDD健康保険組合から配布された「食品80キロカロリーガイドブック」(※)がベースです。

3年ほど前に長年の単身生活にピリオドを打ち、元の埼玉の家に戻って来たのですが、数値管理を徹底した独自の食生活は、妻の了解を得て継続しています。結果、妻とは別々の献立となりまして、食材の買い出しや、洗い物、ゴミ出しに至るまで別々に……。 以上です。

| ※ | 「最新版 食品80キロカロリー ガイドブック」 昭和63年12月発行 編者:香川 綾 発行所:女子栄養大学出版部 |

☞ ログインボタンをクリックすると

新しいウィンドウでログイン画面が

小さく表示されます。

ログイン後、ページの右端にある (リロードボタン)をクリックすると、

この説明とログインボタンが消えて、

ログイン状態の表示になります。

長寿の寄稿者の皆さんへのメッセージを書き込むことができる欄を設けています。

上記の要領でログインし、ログイン後に表示される

(既にログイン中であれば、

メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。

長寿の寄稿者の皆さんへのメッセージを書き込むことができる欄を設けています。

上記の要領でログインし、ログイン後に表示される

(既にログイン中であれば、

メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。

| 長寿会員からの | 投稿 | バックナンバー |

(アーカイブサイトに掲載中)

INDEX

2022年度の投稿

遠藤榮造さんの投稿

樫村慶一さんの投稿

2021年度の投稿

遠藤榮造さんの投稿

百寿の追加のお話

2020年度の投稿

遠藤榮造さんの投稿

樫村慶一さんの投稿